「賞味期限偽装」から考える

小売業の課題とDXの役割

食品業界では近年、「賞味期限偽装」や「消費期限の改ざん」が繰り返し報道され、消費者の信頼を揺るがしています。単なる一部店舗の問題と捉えがちですが、実際には小売業全体が抱える構造的な課題が背景にあると指摘されています。

本記事では、なぜ賞味期限偽装が起こるのかを整理し、企業が取るべき賞味期限偽装対策の方向性を考えます。

AI需要予測型システム

B-Luckの

お問い合わせやお役立ち資料ダウンロード、

シミュレーションのお申込みはこちら

なぜ「賞味期限偽装」が繰り返されるのか

●在庫管理の難しさ

小売業の店舗では、発注業務が担当者の経験や勘に頼るケースが依然として多く存在します。その結果、過剰発注による在庫の滞留が発生し、販売期限が迫る商品が山積みになります。「廃棄ロス削減」と「販売機会の最大化」という二律背反の狭間で、現場は常に悩まされています。

●賞味期限チェックの負担

賞味期限管理は、従業員が一つひとつの商品ラベルを目視確認するというアナログな方法が一般的です。しかし、小売業の人手不足が深刻化するなか、従業員一人ひとりにかかる業務量は増大しています。売場づくりや接客、品出しなどに追われ、十分な時間をかけて期限を確認する余裕がないというのが現場の本音でしょう。こうした「人手不足による業務過多」は、偽装リスクを高める一因でもあります。

●値引き対応の属人化

「いつ」「どの程度」値引きを行うかという判断は、担当者の経験に依存していることが多いです。適切な値引きが遅れれば廃棄が増え、経営的損失につながります。その一方で「損をしたくない」という心理から、期限の改ざんに走るケースが報じられるのです。

●「チェック漏れ」ではなく「意図的改ざん」という現実

ここで強調したいのは、賞味期限偽装のすべてがうっかりミスや見落としではないということです。

実際に過去の事件では、以下のような「意図的改ざん」が行われていました。

• 賞味期限シールを貼り替えて販売期限を延長

• システム上の入力を操作して在庫を正規の期限より長く表示

• 廃棄対象品を再度陳列し、期限を改ざんして販売

これらは「期限チェック機能」だけでは防ぎきれません。

“偽装をできない仕組み”そのものを導入する必要があるのです。

意図的改ざんへの対応策

●システムと現場オペレーションの二重化

賞味期限をシステムで自動登録・管理することで、手作業による改ざん余地を最小化します。同時に、現場の定期的な監査を組み合わせることで、「データ」と「実物」の突合チェックが可能になります。

●作業ログの可視化と透明性確保

誰が、いつ、どの商品に操作を行ったかをログとして残すことで、不正の抑止効果が期待できます。従業員に「改ざんは記録に残る」という意識を持たせることが重要です。

●値引き・廃棄を前提とした業務設計

「もったいない」という心理が不正を誘発するなら、廃棄ロス削減を仕組み化し、従業員が不正をしなくても安心できる環境をつくることが不可欠です。AIによる需要予測や自動値引きの仕組みは、そのための有効な手段です。

経営層・管理者に求められる視点

●コンプライアンスの強化

食品偽装は法令違反であるだけでなく、企業の社会的信頼を失墜させる重大リスクです。一度の不祥事が長期的なブランド価値低下につながり、経営全体に影響を及ぼします。

●構造的リスクへの対処

日本ビジネスリスクマネジメント協会は「不正を個人の良心に頼るのではなく、組織として再発を防ぐ仕組みづくり」が必要だと指摘しています。経営層が果たすべき役割は、現場が不正に追い込まれない環境を構築することです。そのためにも「人手不足対策」と「業務効率化」を同時に実現する仕組みづくりが不可欠です。

DXが果たす役割

ここ数年、小売業界でも「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が注目されていますが、その目的は単なる効率化ではありません。

DXによって「人が抱えるリスクを仕組みで吸収し、持続可能な経営基盤をつくる」ことが重要なのです。

具体的には次のような方向性が考えられます。

• 需要予測の高度化:データに基づく発注により、過剰在庫を減らす

• 期限管理の自動化:システムによるアラートで、人手に頼らず確実にチェックする。

• 値引き判断の標準化:AIが割引率やタイミングを提示し、属人性を排除する。

• 改ざん困難な管理フロー:データログの記録や二重チェック体制を導入する。

これらを導入することで、現場に過剰なプレッシャーを与えることなく、賞味期限偽装や食品偽装を未然に防止できます。

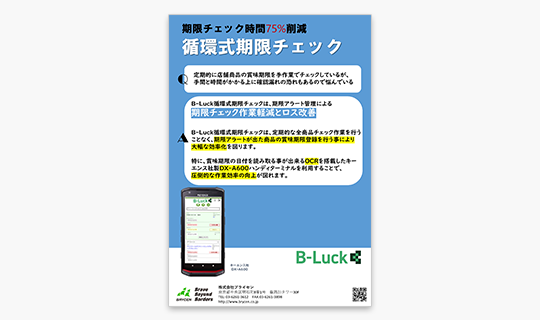

B-Luckが提供するソリューション

こうしたDXの取り組みを支える仕組みの一例が、小売業向けSaaS型DXソリューション「B-Luck」です。

• 需要予測型自動発注:販売データに基づき適正在庫を維持し、廃棄ロス削減に貢献

• 賞味期限チェック:期限間近の商品を自動で検知、見逃しを防止

• 値引きシール・AI値引:最適なタイミングと割引率を提示し、売切り率を向上

• 作業ログ管理:操作履歴を残すことで、意図的改ざんを抑止

「偽装を個人の判断に委ねる」のではなく、仕組みで防止する。

それが、食品偽装問題に対する持続可能なアプローチといえるでしょう。

まとめ

賞味期限偽装は「確認不足」だけでなく、「意図的改ざん」という重大リスクを含んでいます。さらに、小売業の人手不足がこうした不正の背景にあることを忘れてはなりません。これは個人のモラルに依存した問題ではなく、在庫・期限・値引きといった小売業の根本的な構造が生み出すものです。

経営層・店舗管理者に求められるのは、「人が不正に追い込まれる前に仕組みでリスクを取り除く」こと。

DXを活用して、人手不足対策・廃棄ロス削減・コンプライアンス強化を同時に実現することが、持続可能な店舗経営の必須条件となっています。

今回ご紹介したブライセンの「B-Luck」は、小売業の皆様のお困りごとをサポートいたします。さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。

お役立ち資料

賞味期限チェック 紹介資料

- お客様の抱える課題

- 課題解決提案

- 機能紹介

最新記事

関連記事

関連記事

-

2026.02.01

2026.02.01JANコードとは?取得方法から作成手順、無料で使えるツールまでわかりやすく解説

スーパーやコンビニで目にするバーコード、その代表格がJANコードです。商品の識別に欠かせない存在であり、ECサイトへの出品や流通業との取引ではJANコードが必須となるケースが増えています。しかし、いざ取得しようとすると「どこに申請すればいいのか」「費用はいくらかかるのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。

-

2026.02.01

2026.02.01受注予測とは?代表的な手法からシステム導入のメリット、精度向上のポイントまで解説

受注予測は、生産計画や在庫管理、経営判断の精度を左右する重要なプロセスです。しかし、多くの企業では担当者の経験や勘に頼った予測がおこなわれており、属人化や精度のばらつきが課題となっています。特に市場環境の変化が激しい昨今、より科学的なアプローチが求められるようになりました。

-

2026.02.01

2026.02.01発注業務とは?基本的な流れから発注方式の種類、効率化のポイントまで解説

発注業務は、商品やサービスを取引先に注文し、納品・支払いまでを管理する重要な業務です。適切な発注ができなければ欠品や過剰在庫が発生し、コスト増加や機会損失につながります。特に小売業や製造業では、在庫管理と連動した発注の精度が経営効率を大きく左右します。